颈椎病的影像学检查及临床评价

颈椎病的影像学检查及临床评价

颈椎病是以颈部解剖结构改变引起的以颈肩疼痛,四肢运动感觉障碍,脑部供血不足为主要临床特征的疾病。其发生与发展与劳损、畸形、外伤与炎症等有关。

病理机制:1. 椎间盘退行性变以及椎体后方上下缘骨赘形成;2. 后纵韧带骨化;3.椎动脉孔狭窄。

临床表现:1. 颈部症状:以颈、肩及枕部疼痛等感觉异常为主要表现,须与颈部扭伤、肩周炎、风湿性肌纤维织炎及其它非颈源性的颈、肩部疼痛鉴别。2. 神经根受压症状:主要表现为上肢麻木、疼痛,其范围与颈脊神经所支配的区域相一致。须与颈椎骨骼实质性病变(结核、肿瘤等)、胸腔出口综合征、腕管症候群、尺神经,桡神经和正中神经损伤、肩关节周围炎、网球肘及肱二头肌腱鞘炎等以上肢疼痛为主的疾患鉴别。3. 脊髓受压症状:以胸腹部束带感,行走踩棉花感,下肢麻木无力为主要症状,可出现病理反射如Hoffmann征及Babinski征阳性等,可有排便排尿功能障碍。须与其他神经性疾病如侧索硬化、进行性肌萎缩、多发性硬化症、脊髓占位性病变等相鉴别。4. 椎动脉受压症状:以头晕为主要症状。须与脑源性和耳源性头晕鉴别。

影像学检查:X线显示颈椎生理曲度改变,CT显示骨赘和韧带的骨化情况,MRI显示脊髓受压和脊髓变性性改变,DSA或椎动脉造影显示椎动脉受压或者扭曲性改变。

治疗原则:1. 扩张血管的药物和神经营养药。2. 牵引,须在研究完整的影像学资料后严格选择适应征,防止医源性瘫痪。3. 手术疗法,根据病情和患者的全身情况选择术式,以简单有效为原则,可前路行椎间盘摘除骨赘清除+椎间植骨融合+钢板螺钉内固定术,可行后路开门椎管扩大减压术。4. 最新进展,今年来为防止椎间融合后产生临近节段退变而发展起来的颈人工椎间盘置换技术,近期效果好,远期疗效仍在观察中。

预防策略:1. 对长期伏案工作者,应保持良好的坐姿,坚持作工间操;2. 保持良好的睡眠姿势,切不可“高枕无忧”; 3. 对已行手术治疗者,应遵医嘱佩戴颈围,自觉防止颈部过度活动引发临近椎间盘退变; 4. 对已有上述症状者,速去医院就诊,弄清病因,开始合理的治疗措施,防止或延缓病情进展。

手术方式:

人工颈椎间盘置换术

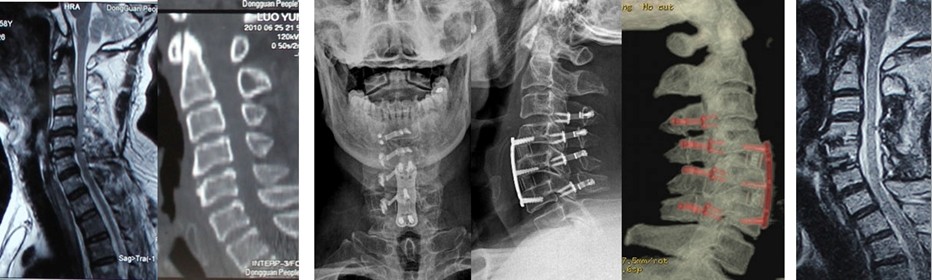

女士,46岁,因颈部疼痛伴双上肢麻木、无力10年,加重3个月就医。MRI提示颈5/6椎间盘向后突出,脊髓受压。行“前路颈椎间盘摘除+人工颈椎间盘置换术”,术后症状消失,颈椎活动度良好,重返工作岗位。

颈椎前后路减压,椎管成形术

术前颈椎管狭窄 脊髓变性内固定术后,椎管扩大,脊髓压迫完全解除

术前颈椎管狭窄 脊髓变性内固定术后,椎管扩大,脊髓压迫完全解除

男士,58岁,颈椎管狭窄,车祸后不完全截瘫(ASIAD),颈痛。行“前路颈椎间融合钢板内固定+后路椎管扩大成形术”,术后患者完全康复。

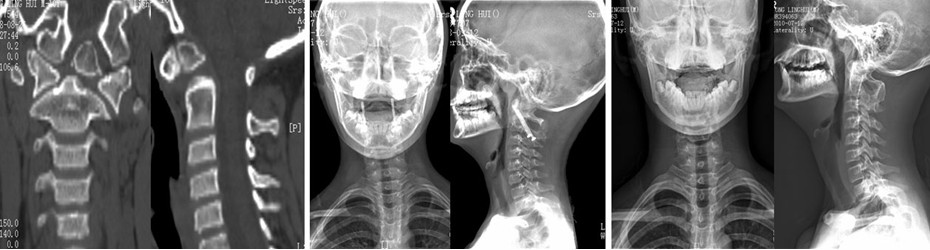

创造性决策,治疗儿童寰枢椎脱位,保护患者头部运动功能

男童,10岁。高处坠落伤致颈项部疼痛、活动受限,四肢麻木、无力4个月余。 诊断:1. 齿状突陈旧性骨折;2. 寰枢椎陈旧性脱位;3. 颈脊髓损伤。行“后路寰枢椎MARGEL钉内固定术”,术后1年余骨折愈合,拆除MARGEL钉,患儿头部活动功能大部恢复。

用户登录

还没有账号?

立即注册