新技术新业务报道――我院超声医学影像科成功通过超声造影诊断胆囊及胃后壁恶性肿瘤一例

2013年10月15日,我院超声医学影像科成功通过超声造影诊断胆囊及胃后壁恶性肿瘤1例,填补我院在这一项目上的空白。

超声造影又称声学造影,超声造影显像是通过注入造影剂来动态、清晰显示微细血管,特别是肿瘤血管的一项新型显像技术。2003年,北京协和医院超声科在国内率先应用肝脏超声造影,结果显示可明显提高超声诊断肝脏占位的准确率。这项技术目前多应用于肝脏、胆囊等多个器官病变的诊断。根据注入造影剂后的时间,根据各期相病灶内造影剂进入与退出的模式,即快慢、方式及强度等的不同,对病灶作出特异性的诊断。

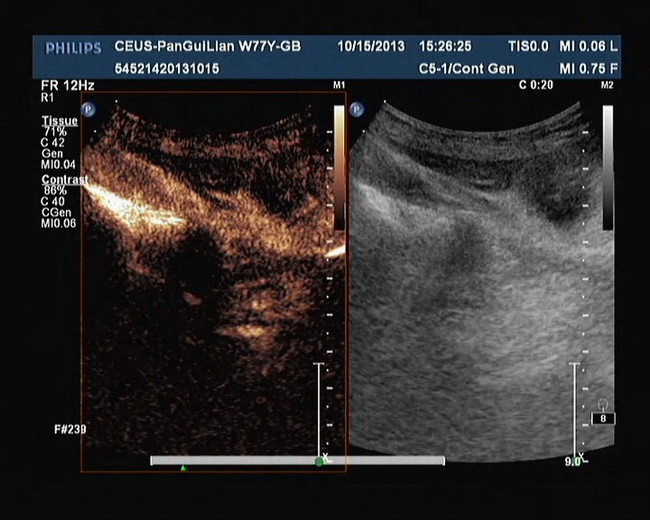

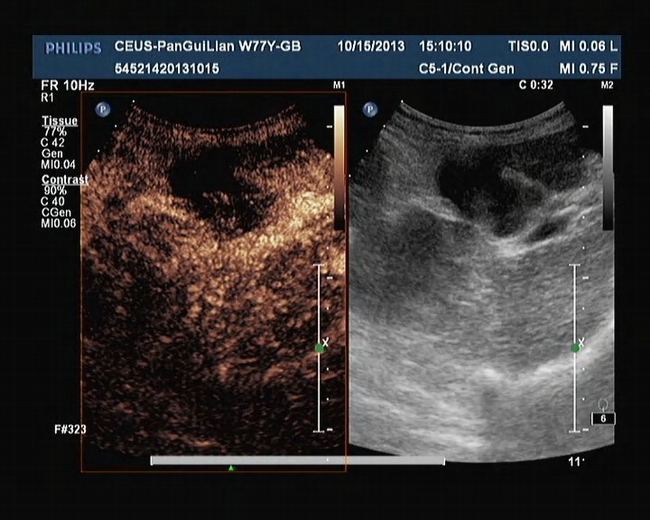

患者,女,77岁,常规超声检查:胆囊与肝脏界限不清,壁厚毛糙,不规则增厚约6mm,周边可探及不规则低回声向肝脏延伸,透声窗消失,被实性组织填充。肝内外胆管未见扩张,CBD内径4mm。CDFI:胆囊内可探及星点状血流信号。于胃后壁可探及21x21mm的低回声区,内部回声欠均匀,CDFI:内可探及点状血流信号。超声检查提示胆囊腔内异常回声团及胃壁后方实性占位,为能够进一步明确性质,我科室对该患者进行超声造影。患者于超声造影后胆囊腔内低回声区动脉期第18S开始快速不均匀增强,增强强度高于周围胆囊壁。范围约29x16mm,局部胆囊壁连续性差,近底部等回声区未见明显增强。胃后壁低回声区动脉期第17S开始快速增强,增强程度略高于周围胃壁,第35S开始逐渐消退。超声造影提示:1、胆囊腔内异常回声团,超声造影提示富血供病灶,胆囊Ca并局部肝脏浸润可能2、胃壁后方实性占位,超声造影提示富血供病灶,考虑恶性病灶可能。

超声造影具有动态、实时、连续显示实质和病灶血管构架及组织灌注状况等优势。与增强CT相比,超声造影是血池内造影剂,不进入组织间隙,能更加特异性显示病灶微血管灌注全过程。超声造影在其他脏器(肝、肾、子宫、乳腺等)的临床应用中,已证实在肿瘤的检出和定性诊断中有着重要的意义。研究表明,在肝肿瘤数量的诊断方面,声学造影优于常规超声和Spiral CT,尤其在检测1cm以下的亚厘米病灶方面。与CT和MRI相比,超声造影简便、易重复、廉价、无放射性、无肾毒性、安全性高。更重要的是,与其他方法相比,超声造影简便、易重复、廉价、无放射性、无肾毒性、安全性高。如今,超声造影已和增强CT、MR一起列入肝脏的三种常规影像诊断方法。超声造影在临床应用日趋广泛,已推广至多个脏器的应用,如肾脏、胰腺、脾脏、甲状腺、乳腺、血管等的临床应用中,已证实在肿瘤的检出和定性诊断中有着重要的意义。

此项新技术新业务有助于更准确的诊断占位性病变,可以更好的服务于临床科室。

用户登录

还没有账号?

立即注册