罗向霞从“脾虚湿困”论治中心性浆液性脉络膜视网膜病变

摘要:罗向霞教授认为,诸湿肿满,皆属于脾,脾气虚,失于健运,湿邪困阻,滞于黄斑,引起黄斑区水液潴留,水湿之邪通过病变的色素上皮进入视网膜,造成视网膜神经上皮层脱离,发为中心性浆液性脉络膜视网膜病变(CSC),危害患者视力,据此确立“温阳健脾、渗湿利水”为脾虚湿困型CSC基本治法,从脾虚湿困论治本病,结合辨证思维遣方用药,可取得较好疗效,为临床改善CSC患者生活质量提供治疗新思路、新策略。

关键词:中心性浆液性脉络膜视网膜病变;脾虚湿困;温阳健脾;渗湿利水

中心性浆液性脉络膜视网膜病变(central serous chorioretinopathy, CSC),简称“中浆”,是一种能够引起特发性黄斑部及其附近视网膜浆液性神经上皮层与色素上皮(retinal pigment epithelium, RPE)层发生分离的常见眼底疾病。古代文献并无CSC对应的中医病名,临床上习惯于将其归属到中医学“视瞻昏渺”“视直为曲”“视惑”“视大为小”“肝风目暗”“视正反斜”等范畴。本病好发于25~55岁男性,以视力下降、变形、变小、变色及中央相对暗区为主要临床症状,多系肝、脾、肾三脏功能失调,致湿热、浊邪以及瘀血内蕴而发病。以湿邪为主要的致病因素;以脾失健运,失于输送,致水湿停聚,湿邪困阻,引发黄斑区浆液性渗出、水肿为发病基础。

CSC是一种与多种因素有关复杂病理过程,迄今为止,具体病因与发病机制尚未完全明确。有研究[1]显示,CSC的危险因素涉及糖皮质激素、性别、精神药物、昼夜节律紊乱等方面;同时,CSC发病与RPE屏障功能受损、脉络膜血管通透性增加以及血管调节能力下降有关[2-3]。现代医学还发现,约2%的CSC会继发脉络膜新生血管(choroidal neovascularization, CNV)生成,加剧视功能损害[4]。

CSC的临床治疗向来是眼科界的关注热点,亦是难点。截至目前,现代医学对于CSC治疗也尚未达成共识,除了阈下微脉冲激光治疗、低剂量光动力疗法(photodynamic therapy, PDT)等治疗方法外,基于病因学治疗的药物如血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor, VEGF)拮抗剂、甲氨蝶呤、依普利酮(eplerenon)、幽门螺杆菌治疗药物等已经被用于CSC的实验性治疗[4],但都暂未取得较满意的治疗效果,且不良反应大、复发率高、价格昂贵。相比之下,中医治疗CSC在减少复发、缩短病程、促进水肿吸收和保护患眼视功能等方面具有独特优势。罗向霞教授系甘肃中医药大学教授,博士研究生导师,第六批西部之光访问学者、第四批全国优秀中医人才,从事中医眼科临床、科研、教学工作20余年,医术精湛,在中医药防治眼底病方面有着丰富经验。笔者有幸跟随罗教授学习,受益匪浅,现总结其治疗CSC的临证经验,与同道分享。

1 “脾虚湿困”致病的理论基础

引起眼部疾病的原因多种多样,湿邪作为一种常见致病因素,古人对其认识深刻。《素问·至真要大论篇》曰:“诸湿肿满,皆属于脾”,说明水湿类疾病多责之于脾,脾气虚,运化不力是湿浊内生的关键。脾失于输送,湿邪困阻,易引起黄斑区水液潴留。《素问·阴阳应象大论篇》曰:“中央生湿,湿生土,土生甘,甘生脾,在色为黄”,脾与长夏之气相通应,长夏生湿,湿与土气相应,土气生甘味,甘味滋养脾气,反映了五行同行事物相互滋生、衍生的关系。《素问·金匮真言论篇》曰:“中央黄色,入通于脾”,黄斑位于视网膜的中央,中央属脾,加之黄斑色黄,脾在色为黄,意在反映黄斑区病变与脾脏关系紧密。我国著名中医眼科专家陈达夫教授在《中医眼科六经法要》[5]一书中提出了中西汇通眼球内容观察论,并明确指出“黄斑属足太阴脾经”,为现代医者从脾经论治黄斑病变提供了理论参考。《金匮要略·水气病》曰:“经为血,血不利则为水”,病理状态下,血、水相互转化,血行不利,则“坏水”生,聚于黄斑,发为黄斑水肿。

罗向霞教授认为,引起RPE屏障功能破坏与脉络膜血管通透性增加的关键在于脾虚湿困,水湿不运。黄斑区水液潴留,水湿之邪易通过病变的RPE进入视网膜,造成视网膜神经上皮层脱离,发为CSC。

2 脾虚湿困与CSC的相关性

《素问·玉机真藏论篇》曰:“脾不及则令人九窍不通”,脾为后天之本,脾气虚弱,运化水谷失职,五脏失养,致九窍失养而不通。脾不及,易水湿停聚,聚于黄斑,则视物不清。脾虚湿困型中浆行黄斑部光学相干断层扫描(optical coherence tomography, OCT)检查,可见黄斑盘状浅脱离区视网膜隆起,其下见液性暗区,此系脾经水液输布异常引起,其以黄斑区水肿,兼见脾虚湿滞等全身征象等为辩证要点。

脾虚湿困与CSC关系密切。孙晓艳等[6-7]认为,CSC当责之于脾,其基本病机为脾主运化水液,脾虚失运、水湿内生,水湿为患当从治脾入手。董照阳等[8]总结魏伟教授从脾论治黄斑部疾病经验,魏教授创造性地提出了健脾化浊法治疗黄斑部病变的理论,认为脾气虚弱、脾失健运导致的本虚标实之证是黄斑水肿、渗出、出血的主要原因,采用从脾而治、标本兼顾的治疗法,并根据脾虚理论观点和本虚标实之证提出了健脾化浊止血的治则、确立了健脾化浊方治疗黄斑部疾病,在临床中取得了较好的效果。

罗向霞教授认为,本病病程越长,视网膜RPE渗漏面积越大,预后越差,故临床提倡早期干预,祛除水湿,以期最大限度地恢复患眼视功能。

3 应用温阳健脾、渗湿利水法治疗脾虚湿困型CSC

脾虚湿困型CSC,眼底检查以黄斑区浆液性渗出为主要表现,其虚在脾,其标为水湿;治当温阳健脾、渗湿利水,以减轻黄斑水肿、恢复患眼视功能、提高生活质量。现代许多医家赞同CSC与脾气虚水湿不运关系密切的观点,临证中也多结合中医辨证的思维从脾虚湿困论治。

临床试验[6]显示,自拟温阳健脾之中药汤剂治疗急性CSC较口服改善微循环药物组有更好疗效(P<0.05),治疗后不仅视力提高情况优于对照组(P<0.05),黄斑中心凹视网膜厚度(central macular thickness, CMT)下降值显著大于对照组(P<0.05)。近年来,临床试验也证实温阳健脾、利水渗湿法是治疗CSC的一种有效方法,朱成义等[7]采用健脾化痰、利水渗湿的黄斑水肿方(总有效率89%)与复方樟柳碱注射液(总有效率79%)治疗痰湿内蕴型CSC,临床疗效治疗组明显优于复方樟柳碱组,并可有效提高视力与视野平均敏感度。蒋鹏飞等[9]总结彭清华教授运用健脾活血利水法治疗脾虚湿泛证经验,证实了从脾湿论治CSC的积极意义。祁怡馨等[10]总结谢立科主任医师主张谨守病机、分期辨证治疗CSC的经验,认为早期CSC乃水湿内停,治当健脾渗湿、化气利水,以控制水肿、改善局部的血液循环、恢复视力,方用五苓散加减,临床取得了满意疗效。

4 病案举例

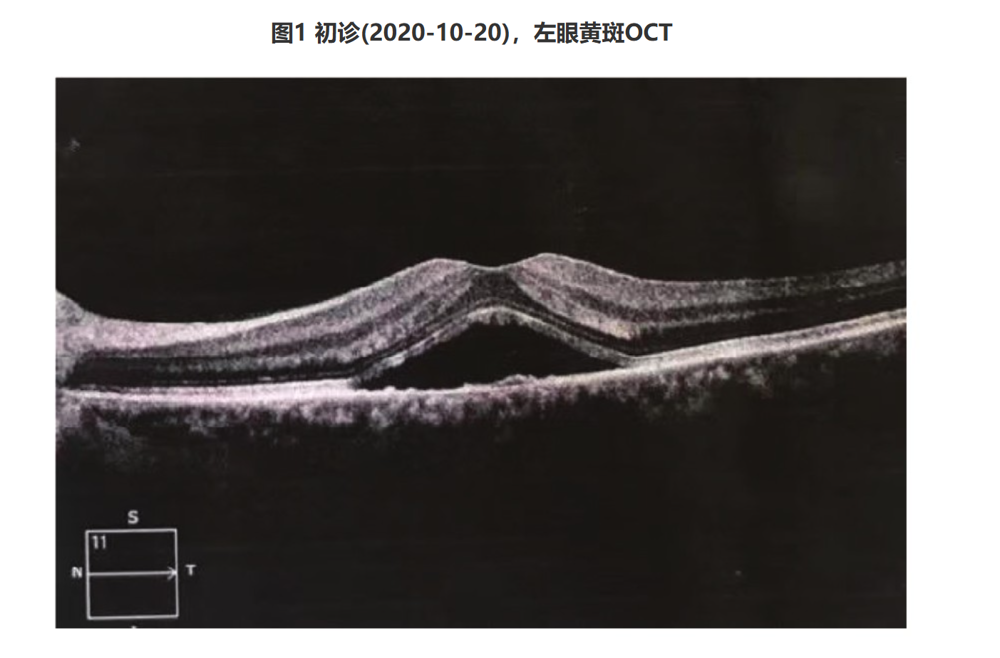

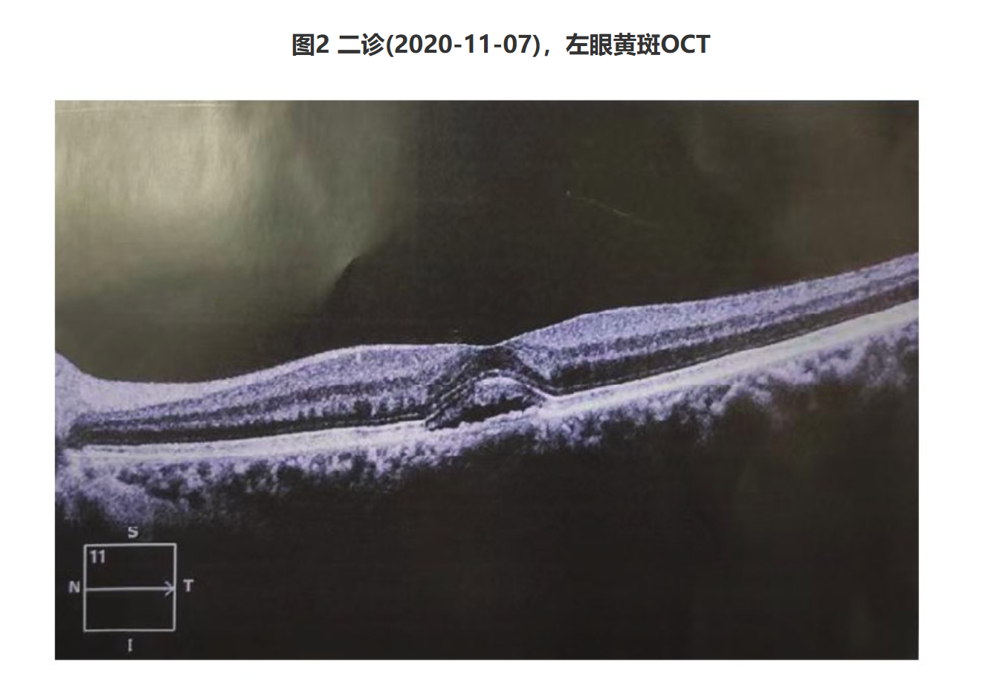

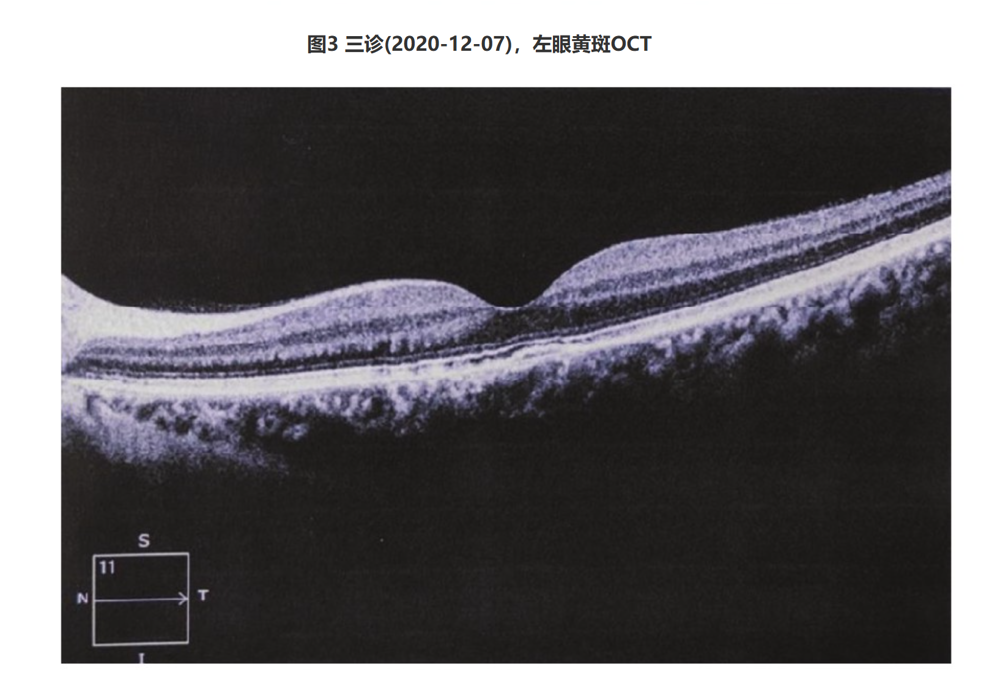

某女,43岁。2020年10月20日初诊。左眼视物朦胧、变暗2 d。患者平素情绪不佳,喜饮酒,2 d前,受情绪刺激后出现左眼视物变暗,于当地医院就诊,确诊左眼CSC,给予安络血等药物治疗,建议行激光光凝治疗,患者拒绝。刻诊:左眼视物朦胧、景色变暗;倦怠乏力,情绪郁闷不佳,眠差;口腻,二便常,舌苔白滑,脉濡缓。辅助检查:远视力:右眼0.6,最佳矫正视力(best corrected vision acuity, BCVA):1.0;左眼0.5(矫正不提高);裂隙灯检查:散瞳后眼底:左眼眼底黄斑区1PD盘状隆起,中心凹反射消失;右眼正常。视野检查:Amsler方格表检查左眼中心暗点,右眼无异常。左眼OCT提示黄斑区神经上皮层局限性脱离,伴见色素上皮层脱离,见插页ⅩⅪ图 1。荧光素眼底血管造影(fluorescein fundus angiography, FFA)提示病灶区多发点状荧光渗漏。西医诊断:CSC(左眼)。中医诊断:视瞻昏渺(脾虚湿困),上泛于目;治宜温阳健脾、行气渗湿,药用藿香15 g, 厚朴10 g, 半夏10 g, 茯苓15 g, 杏仁9 g, 薏苡仁20 g, 猪苓10 g, 蔻仁15 g, 淡豆豉9 g, 泽泻15 g, 通草10 g, 车前子15 g, 陈皮10 g, 炒麦芽10 g, 枳壳20 g, 白术15 g, 柴胡10 g, 合欢皮10 g, 郁金10 g, 酸枣仁10 g。15剂,1剂/d, 以清水煎煮,取汁20 mL,早晚各1次,温服,连续服用1周。嘱患者调畅情志,忌肥甘厚味,戒酒。2020年11月7日二诊。视物朦胧、景色变暗较前改善;倦怠乏力、眠差好转,情绪舒畅。舌淡苔白,脉缓。复查左眼视力0.8。左眼OCT检查提示病灶区脱离范围减少,见插页ⅩⅪ图2。初方加牛膝10 g, 泽兰10 g, 消肿行滞;去郁金,减柴胡为5 g, 合欢皮5 g, 酸枣仁5 g, 巩固疗效,21剂,服法同前。2020年12月7日三诊。视物朦胧、景色变暗好转,视力恢复。舌淡,脉缓。复查左眼视力1.0。左眼OCT检查提示病灶区脱离大致复位,见插页ⅩⅪ图3。效不更方,继服上方18剂,服法同前。随诊1年,视力维持,疾病未复发。

按脾失健运,水湿困阻,上泛目窍,阻碍神光致目视不明,加之患者因平素情绪不佳、喜饮酒诱发CSC。初诊治以温阳健脾、行气渗湿,方用厚朴夏苓汤为主,加车前子、白术、枳壳、陈皮、炒麦芽加强健脾行气、利水渗湿;加柴胡、合欢皮、郁金疏肝解郁;加酸枣仁养血安神。全方开上、畅中、渗下并行,重在宣化水湿,使湿有出路,邪去正安,缓解病情周期。

按脾失健运,水湿困阻,上泛目窍,阻碍神光致目视不明,加之患者因平素情绪不佳、喜饮酒诱发CSC。初诊治以温阳健脾、行气渗湿,方用厚朴夏苓汤为主,加车前子、白术、枳壳、陈皮、炒麦芽加强健脾行气、利水渗湿;加柴胡、合欢皮、郁金疏肝解郁;加酸枣仁养血安神。全方开上、畅中、渗下并行,重在宣化水湿,使湿有出路,邪去正安,缓解病情周期。

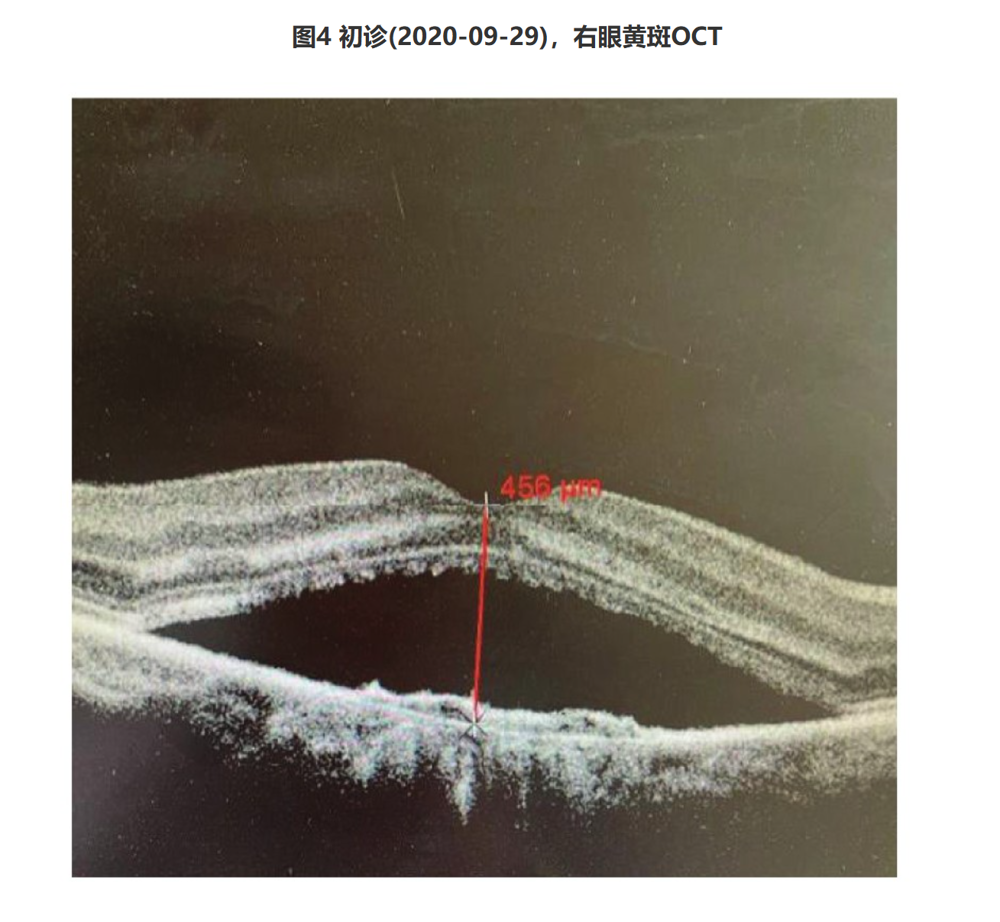

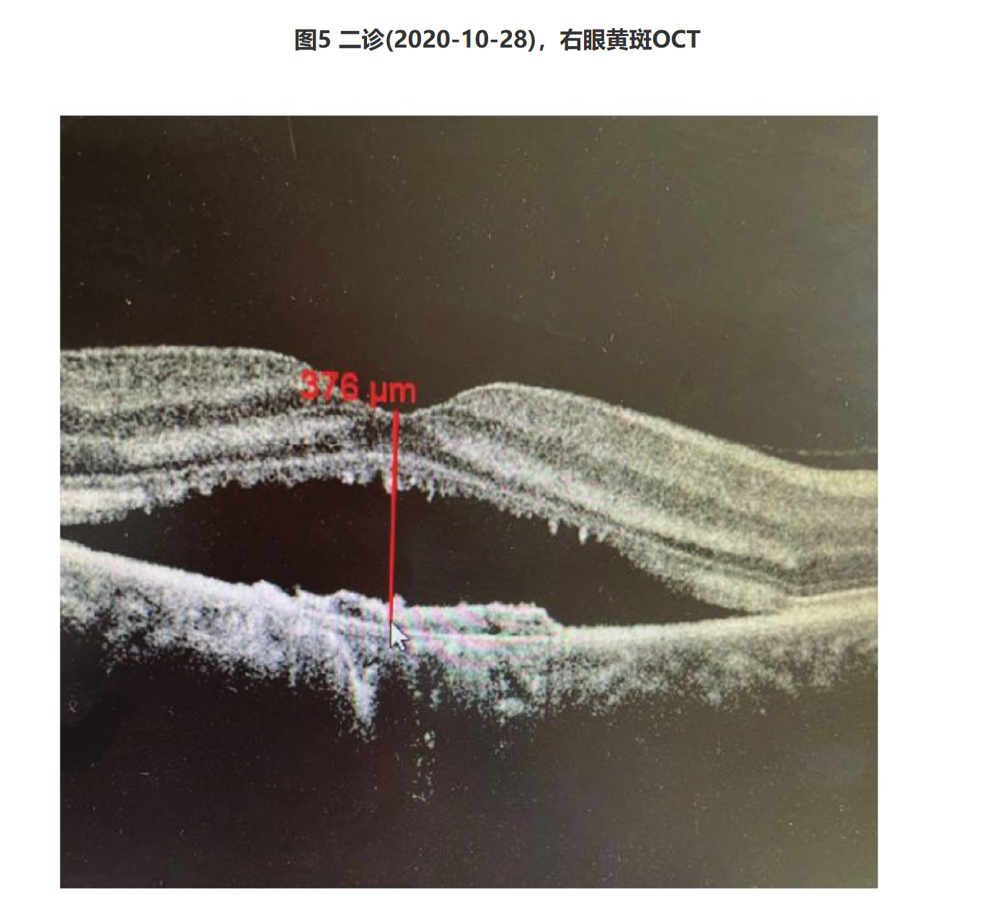

某男,30岁。2020年9月29日初诊。右眼视物模糊20 d。20d前无明显诱因发病,2020年9月21日于当地市医院就诊,行FFA等检查后,明确诊断为右眼CSC,给予七叶洋地黄双苷滴眼液,1周后未见明显好转,遂来我院门诊就诊。刻诊:右眼视物模糊,视力下降,视物变形;胸闷,纳差,少气乏力,大便稀溏,小便不利;舌淡苔白腻,脉濡。辅助检查:远视力:右眼0.2(矫正不提高);左眼0.25,BCVA:1.0;裂隙灯检查:双眼眼前节(-);散瞳后眼底:右眼黄斑区渗出,周围可见方反光晕轮,未见中心凹反射。视野检查:Amsler方格表检查右眼方格线条弯曲,左眼正常。右眼OCT提示黄斑区浆液性神经上皮层与色素上皮层脱离,见插页ⅩⅪ图4。西医诊断:CSC(右眼)、屈光不正(左眼)。中医诊断:视瞻昏渺(脾虚湿困),治宜温阳健脾、渗湿利水,药用泽泻15 g, 猪苓10 g, 茯苓15 g, 白术15 g, 桂枝6 g, 藿香15 g, 车前子15 g, 薏苡仁20 g, 白豆蔻15 g, 泽兰15 g, 厚朴10 g, 半夏10 g, 陈皮10 g, 炒麦芽10 g, 甘草5 g, 21剂,1剂/d, 水煎20 mL,早晚各1次,温服,连续服用21 d。嘱患者调畅情志。2020年10月28日二诊。右眼视物模糊、弯曲较前好转,视力提高;少气乏力仍存在,胸闷缓解,纳可,二便调;舌淡苔白腻,脉虚缓。辅助检查:远视力: 右眼0.6;左眼0.25,BCVA:1.0。Amsler方格表检查见右眼线条弯曲范围减少,仅中心点上、下方线条弯曲明显。右眼OCT检查示病灶区视网膜浆液性脱离和色素色素上皮脱离范围减少,见插页ⅩⅪ图5。初方加黄芪10 g, 21剂,水煎服,连续服用21 d。2020年11月18日三诊。右眼弯曲好转,视力较前提高,但仍觉视物模糊;少气乏力缓解,纳可,眠可,二便调;舌淡苔薄白,脉弦。辅助检查:远视力:右眼0.8;左眼0.25,BCVA:1.0。裂隙灯查右眼病灶区水肿已尽退。Amsler方格表检查右眼:正常。上方去藿香、黄芪,加竹茹15 g, 首乌藤10 g, 15剂,水煎服,连续服用15 d。2020年12月5日四诊。规律用药后,诉右眼视力提高,余自觉症状好转。舌淡苔薄白,脉弦。辅助检查:远视力:右眼1.0;左眼0.25,BCVA:1.0。嘱患者适寒温、畅情志、调饮食,定期复查。

按本患者乃系脾气虚,水湿不运,湿邪困阻,聚于黄斑,致目中玄府不利,成痰、成瘀,神光不得发越,出现视物模糊,其舌脉均为脾虚湿困、水湿不化之征象,综合四诊资料,明确诊断右眼中浆,为初发,属病变早期。再根据患者脾虚湿滞等全身表现,辨证为脾虚湿困证,属水液输布失常性疾病。初诊以五苓散为主方温阳化气,利湿行水;合二陈汤燥湿;血、水互化,血行不利“坏水”生,加泽兰活血以通利玄府,助目中津液运化;加车前子、藿香、薏苡仁、白豆蔻化湿醒脾、利水渗湿,使水道自调,湿有去路;加厚朴、炒麦芽行气化湿,健脾助运。全方温阳健脾与利水渗湿并重,对缓解临床病情,功效可彰。

5 小结

目前,关于CSC现代医学治疗,尚缺乏较满意的治疗方案,而结合中医辨证论治往往取得良好疗效。罗向霞教授认为湿为浊阴之邪,脾虚健运,不能运精于目,湿邪困阻,停聚黄斑,目失所养,致目视不明。故临证中,对于辨证属脾虚湿困型CSC的患者,应重视温阳健脾、渗湿利水中药的应用,以控制水肿复发,缩短疾病周期,提高患者生活质量。

参考文献

[1] 何桂琴,李和平,徐晓霞,等.中心性浆液性脉络膜视网膜病变危险因素研究进展[J].眼科新进展,2020,40(12):1197-1200.

[2] LIEW G,QUIN G,GILLIES M,et al.Central serous chorioretinopathy:a review of epidemiology and pathophysiology[J].Clinical & experimental ophthalmology,2013,41(2):201-214.

[3] LOTERY A J,GEMENETZI M,DESALVO G.Central serous chorioretinopathy:An update on pathogenesis and treatment[J].Eye,2010,24(12):1743-1756.

[4] 陈莲,张鹏.中心性浆液性脉络膜视网膜病变的治疗进展[J].国际眼科杂志,2020,20(1):79-82.

[5] 陈达夫.中医眼科六经法要[M].成都:四川人民出版社,1978:67.

[6] 孙晓艳.温阳健脾法治疗急性中心性浆液性脉络膜视网膜病变的临床研究[J].安徽中医药大学学报,2017,36(6):28-30.

[7] 朱成义,伊琼,马金力,等.黄斑水肿方治疗痰湿内蕴型中心性浆液性视网膜脉络膜病变[J].国际眼科杂志,2016,16(5):916-919.

[8] 董照阳,魏伟.魏伟教授从脾论治黄斑部疾病经验总结[J].内蒙古中医药,2018,37(3):33-34.

[9] 蒋鹏飞,彭俊,彭清华.彭清华活血利水法治疗中心性浆液性视网膜脉络膜病变验案[J].江西中医药,2020,51(2):25-27.

[10] 祁怡馨,谢立科,郝晓凤,等.谢立科主任辨证治疗复发性中心性浆液性视网膜脉络膜病变经验[J].天津中医药大学学报,2017,36(3):167-170.